北宋开国就奉行重文轻武的国策,宋太祖杯酒释兵权,对权臣也鼓励他们“多积金、市田宅,歌儿舞女以养天年”,宋代士大夫宴游之风甚盛。醇酒之外,少不了歌舞侑酒的女性。宋代官府蓄养官妓,或称营妓,从朝廷至地方政府都设有入籍的官妓接待客人,一律由官府派员监督管理,工作限于助兴,“然不得私侍枕席”。若官员与官妓有私,即属违法。熙宁中,王安石想打击祖无择,就曾抓住他知杭州时与官妓薛希涛私通弹劾他,可叹“希涛榜笞至死,不肯承伏”,也是位烈女子了。

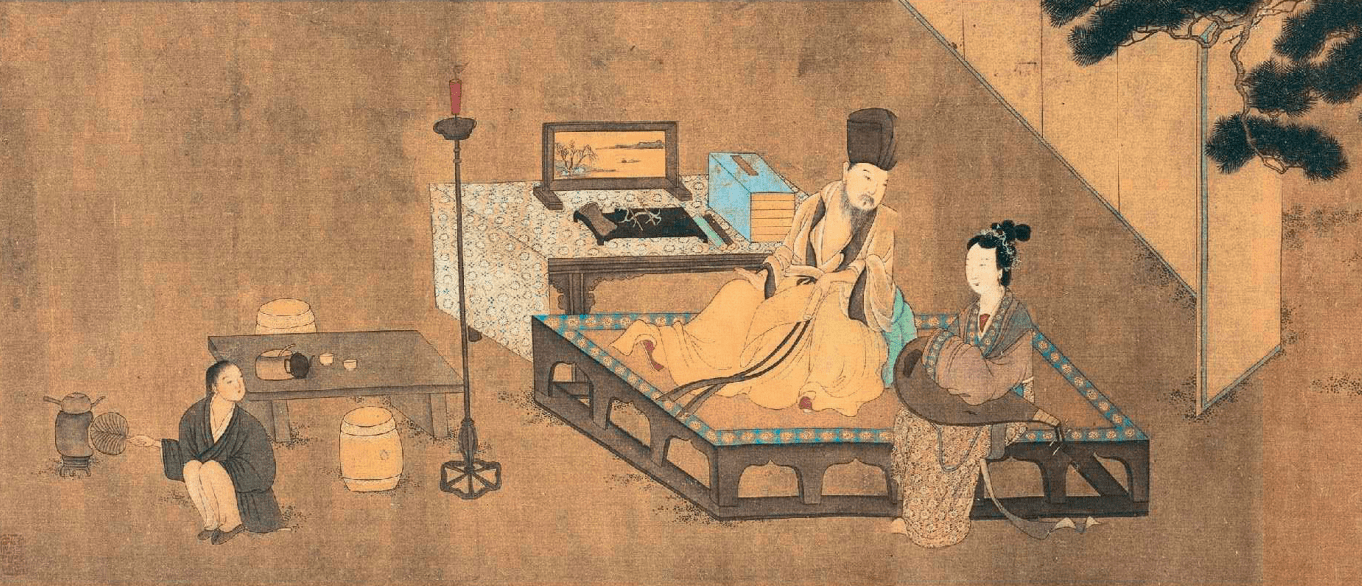

达官贵人之家也自设家妓成风,以致京师中下等的家户,不重生男重生女。仁宗朝小宋的轶闻就很典型,身居高位的宋庠上元夜在书院夜读《周易》,却听说弟弟宋祁忙于“点华灯拥歌妓醉饮”,第二天遣书训诫“不知记得某年上元同在某州州学内吃齑饭时否?”小宋倒是不以为然,坦然答之,“不知某年吃齑饭是为甚底?”这便是当时士大夫上流社会的风气,贤者亦不免。苏轼就感叹过,就他所目睹的三朝人物中,不沾声色之好的“完人”,他还一个也不曾见过。

《挥麈后录》《西湖游览志馀》等多个文本都录有这段:“姚舜明庭辉知杭州,有老姥自言故娼也,及事东坡先生,云公春时每遇休暇,必约客湖上,早食于山水佳处,饭毕,每客一舟,令队长一人,各领数妓,任其所适。晡后,鸣锣以集之,复会望湖楼或竹合之类,极欢而罢。至一二鼓,夜市犹未散,列烛以归。城中士女云集,夹道以观千骑之还,实一时之胜事也。”看来坡公也未能免俗。苏轼自己家也有家妓应酬场面,据说因为向来俭约,只数人而已,他惯常向客人介绍:“有几个搽粉的虞候,出来祗应。”《北窗炙輠录》说,“东坡待过客,非其人,则盛列妓女,奏丝竹之声聒两耳,自终宴有不接一谈者,其人往返,更谓待己之厚也。至有佳客至,则屏云妓乐,杯酒之间,惟终日谈笑耳。”以为受到隆重招待的客人,其实苏轼是借歌舞丝竹,不想多谈,反倒是知心朋友到来,他就屏蔽声色,谈笑风生。可见他应也只是做做官场礼仪,并非沉溺其中。

酒筵公务间与歌妓相往还,为她们写诗相赠,都是当时官场生活的一部分。韩琦、欧阳修、范仲淹,甚至一向给人端肃古板印象的司马光,都曾写过此类情诗。曲词即席演唱,是令宾主快意的风雅之事。随和喜热闹的苏轼,向来欣然参与这些歌妓酒筵。苏轼被视为豪放词的代表人物,但龙榆生梳理他现存300多首词,涉及吟咏歌妓之作,几占全部苏词的三分之一。苏轼“虽写歌儿舞妓,并不作绮罗香泽之态”,他26岁时写《神女庙》,对楚襄王与神女幽会的故事,就不采用玉肌朱颜、望帷披帐一类俗语艳辞,而写“茫茫夜潭静,皎皎秋月弯,还应摇玉佩,来听水潺潺”,神远而心清。写词时士大夫们往往像换了一个人似的,看看黄庭坚早年的那些艳词,很难想象瘦硬奇拗的江西诗派开创者这般人格分裂。苏轼有酬唱之作,赞人美色,多是谢答主人的客套话,但整体看大多都写得宛转抒情,对这些女子同情怜惜,而非燕娇莺昵之作。

关于他这方面的逸闻也不少。苏轼即将离开黄州时,州府郡僚设宴为他送行,筵席上侑酒歌妓中有一位名叫李琪的姑娘,求他在她的披肩上题诗。苏轼只因从来没有听说她,提笔便写“东坡五载黄州住,何事无言及李琪”,这个开头实在平淡浅易,苏轼没写完便被人打断,接着饮酒谈笑,直到宴席将散,李琪忍不住再拜求诗,苏轼这才猛然想起,哈哈大笑一挥而就:“却似西川杜工部,海棠虽好不吟诗。”杜甫在“香海棠国”西蜀曾流寓生活了几年,却不知何故始终没有一篇提及海棠,苏轼巧用此典,将李琪类比为花中极品,不同流俗,使得她的芳名随之千年流传。